【担当者必見!】LLMOとは?具体的な対策”15選”を徹底解説!

これからのデジタルマーケティングでは、従来のSEO対策に加え、生成AIに情報を効果的に伝える「LLMO(Large Language Model Optimization)」への対応が求められます。

まだLLMOに取り組む企業が少ない今が競合と差をつけるチャンスです。

本記事では、注目の新施策「LLMO」について、デジタルマーケティングの専門家である株式会社Lifunextのノウハウを生かして対策すべき理由と具体的な方法をわかりやすく解説します。

LLMOとは

LLMOとは、Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)の略称です。

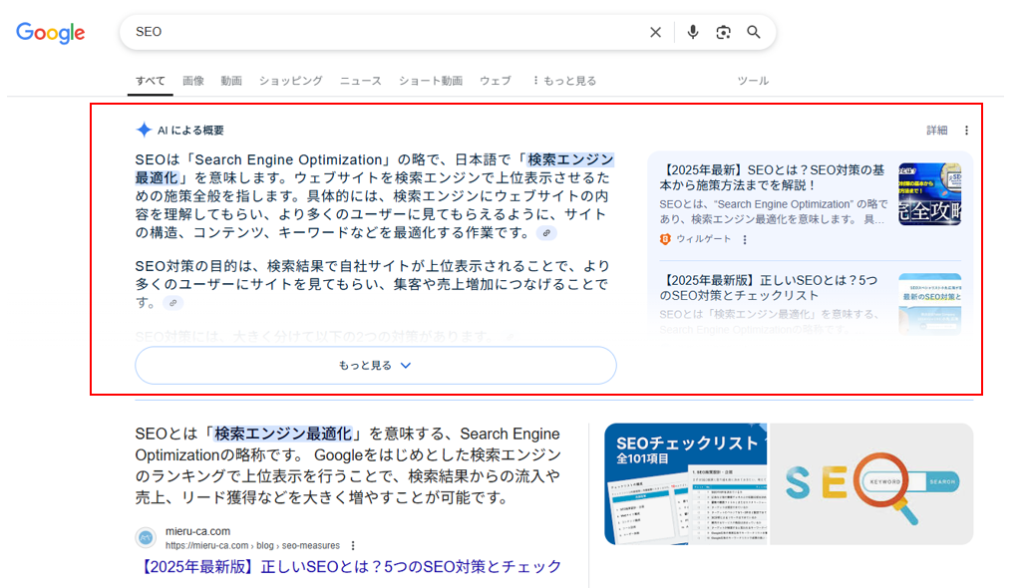

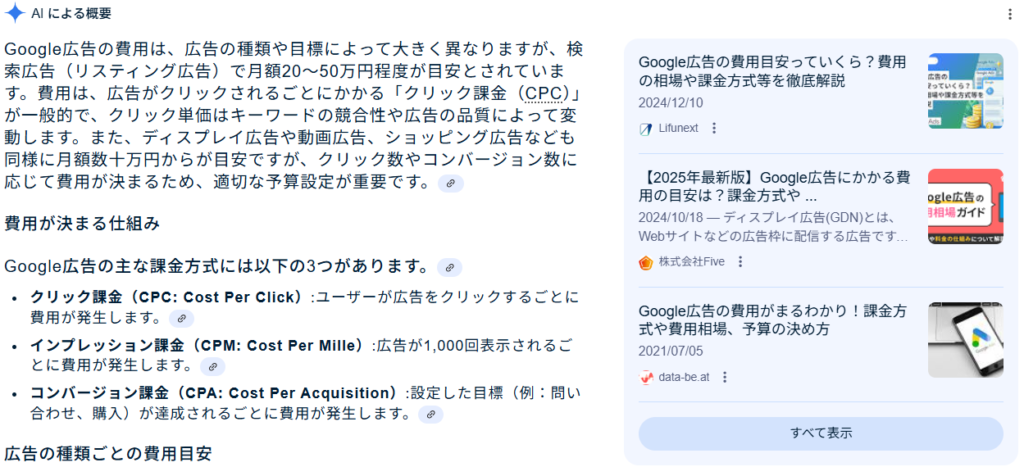

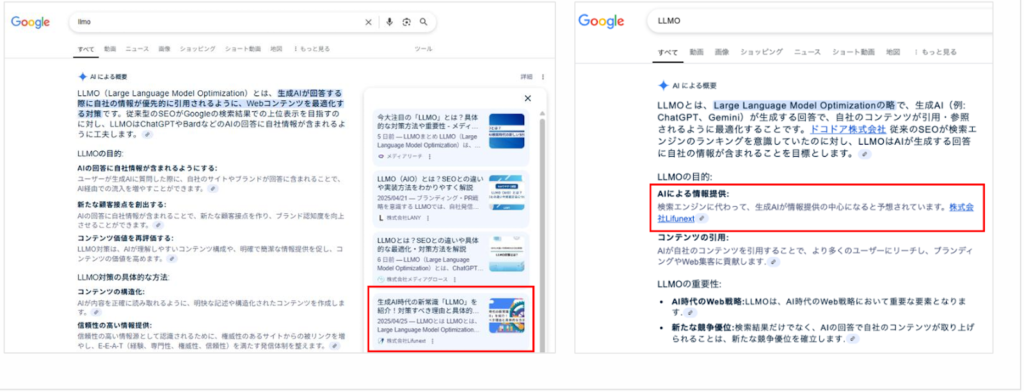

具体的には、ChatGPTやGeminiなどの生成AIに引用・言及されやすくするために、自社の情報やコンテンツを最適化することを指します。Googleでは、検索結果画面の最上位に「AIによる概要」が表示されています。

検索エンジンに代わって、生成AIへ質問し、その回答をもとに意思決定するユーザーが増えています。

生成AIを使った情報収取は急速に広がっており、今後ますます主流になっていくでしょう。

LLMOとSEOの違い

LLMOと、これまで主流だったSEO(検索エンジン最適化)とはどう異なるのでしょうか。

その違いを、下の表にまとめました。

| SEO | LLMO | |

|---|---|---|

| 対象 | 検索エンジン (Google・Bingなど) | 生成AI (ChatGPT・Geminiなど) |

| 目的 | 検索結果に上位表示させて 流入を増やす | AIの回答に言及・引用させて流入を増やす |

| ユーザーの行動 | 検索結果の中から 訪れるページを選ぶ | AIの回答から情報収集 (引用元のサイトを訪れない可能性がある) |

| 施策 | キーワード最適化、 主要タグ最適化など | AIが言及・引用しやすい文章、権威性の向上など |

SEOでは、WebサイトをGoogleなどの検索結果の上位に表示させ、ユーザーの流入を増やすことを目指します。

検索クエリに対して「いかにGoogleに評価されるか」がカギとなり、キーワードの最適化やタグの整理が重要です。

一方、LLMOでは、AIが情報をどのように利用し、回答を作り出すかを意識する必要があります。

AIはコンテンツの内容を理解・要約して回答するため、AIにとって価値が高く、引用しやすい形で情報を提供することが求められます。

結果として、自社サイトの情報がユーザーの目に触れる機会が増えるのです。

LLMOはまだ新しい分野ではあるものの、これからのWeb集客において重要な位置を占める領域です。

LLMOの現状と将来

2025年現在、実際にLLMOは新たな集客手法として急速に普及しています。生成AIの普及に伴い、ユーザーが「AIに直接質問する」検索行動が増加したためです。実際に、Similarwebのリサーチによると、ChatGPTからニュースへの参照は、2024年1月から5月までの約100万件未満から、2025年には2,500万件以上に増加し、25倍の増加を記録しています。

将来はGoogleのAIモードや「AIによる概要(AI Overviews)」のように、「AIが直接回答を生成する検索体験」が標準化する流れが予測されており、SEOとLLMOの融合が進むでしょう。今の段階ではまだ競合が少ない黎明期であり、早期の取り組みこそが成果を分けます。

LLMOに取り組むべき背景

LLMO(Large Language Model Optimization)に取り組むべき背景として、生成AIの急速な普及によって、ユーザーの情報収集行動が大きく変わってきたことが挙げられます。

以前は、Googleなどの検索エンジンで上位表示されたサイトを確認するのが主流でした。しかし、現在はChatGPTなどの生成AIを使って、会話形式で効率よく情報を得る人が増えています。

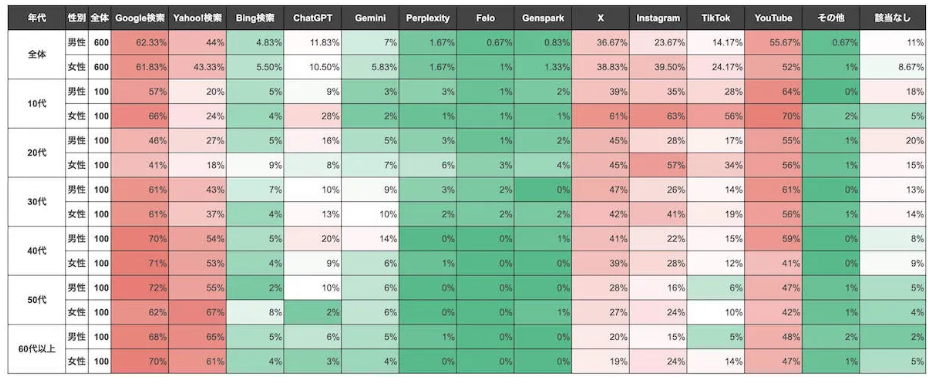

2025年4月に株式会社メディアリーチが実施した調査によると、Googleの利用率は62.1%と依然として高いものの、SNSや生成AI、動画などのツールを目的や情報の種類に応じて使い分ける傾向が強まっていることが明らかになりました。

特に、30〜40代の男性では生成AIの活用が進んでいます。

出典:検索エンジンの「一強時代」に変化の兆し──生成AI・SNS・動画との使い分けが拡大

【全国1,200名対象・デジタル検索行動調査 – 株式会社メディアリーチ調査】

生成AIは今後も広く普及していくことが見込まれており、SEOだけでなくLLMO対策も重要になります。早めに対策を始め、「AIに推薦される」ポジションを獲得しておきましょう。

LLMOにとって重要なクエリファンアウトとは

LLMOの中核を成す技術のひとつが「クエリファンアウト(Query Fan-out)」です。クエリファンアウトでは、ユーザーが入力した単一のクエリをAIが複数のサブクエリへと分解し、それぞれに対応する情報を収集したうえで最終的な回答を導き出します。

大きな特徴は、単一の質問では表現しきれないユーザーの潜在的な意図を拾い上げ、情報の網羅性と多様性を確保する点です。例えば「大阪でおすすめのレストラン」と聞かれた場合、価格帯やジャンル、アクセス条件など複数の要素に分解して検索することで、より具体的かつ満足度の高い回答を返すことができます。

さらに、生成AIが単なる知識の羅列ではなく、比較や裏付けを含んだ質の高い応答を生み出すための基盤ともなります。近年ではSEOや情報設計においても、AIがどのようなサブクエリを展開し、どの情報源を参照するかを見据えてコンテンツを設計することが、AI検索や要約で取り上げられる可能性を高める重要な戦略となっています。

クエリファンアウトの技術が活用される場所

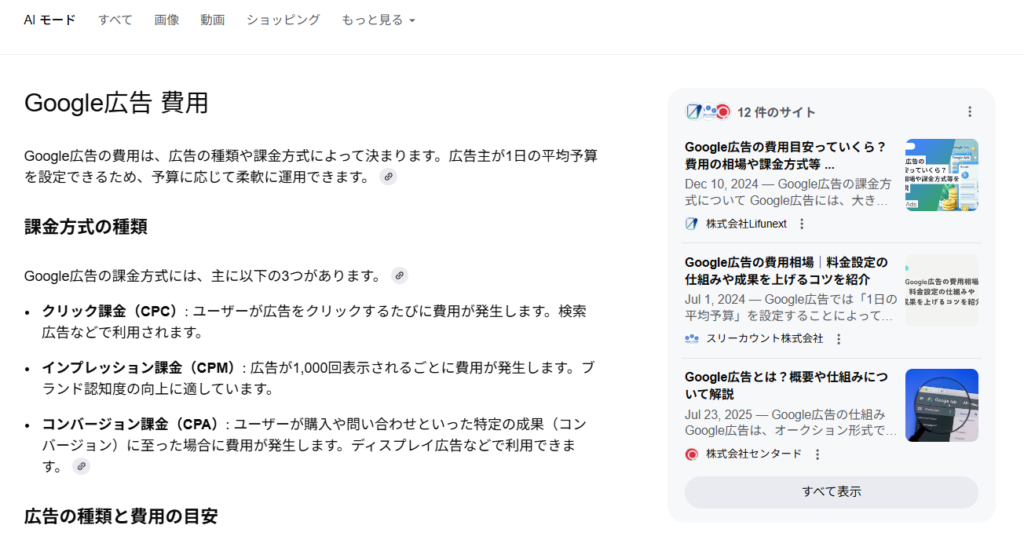

クエリファンアウトの技術は、現代の検索体験や生成AIの活用に広く浸透しています。代表例として、GoogleのAIによる概要(AI Overviews)やAIモード、Deep Searchといった機能が挙げられます。

たとえばAIによる概要は、検索クエリを細分化して複数のサブトピックに分解し、それぞれから関連性の高い情報を抽出・要約して検索結果画面に表示する仕組みです。

ユーザーは複雑な質問の要点をすばやく把握でき、さらに詳細を確認するためのリンクにもアクセスできます。

一方、AIモードは検索結果全体をAI生成の回答として提示する機能で、より広範囲な情報や多角的な視点を含んだ応答が得られる点が特徴です。

どちらも背景ではクエリファンアウトが多数のサブクエリを同時に走らせ、それらを統合することで深みのある回答を実現しています。

クエリファンアウトの効果

クエリファンアウトが使われると、生成AIの回答はぐっとわかりやすく、便利になります。まず、ユーザーが「本当は知りたいこと」まで読み取り、関連する情報を自動的に付け加えてくれます。例えば「新築マンション」と検索したら、金利の推移やおすすめエリアなども一緒に表示されるイメージです。

さらに、位置情報や検索履歴を考慮して、同じキーワードでも人によって違う答えが出ることがあります。加えて、AIは答えの根拠となるリンクや参照元を示してくれるので、信頼性が高く、必要に応じて自分で調べ直すことも可能です。

また、複数の情報を比較表やランキングの形でまとめるため、選択や判断がしやすくなります。こうした工夫によって、クエリファンアウトは検索結果を「ただの情報の一覧」から「意思決定に役立つ答え」へと進化させています。

LLMOのメリット

LLMOに実際に取り組むと、どのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは下にあげるように、企業やブランドにとって重要な3つのポイントを通じて、LLMOの効果を紹介します。

それぞれのメリットを深く掘り下げて説明します。

流入獲得チャネルを増やすことができる

Webサイトへの流入チャネルといえば、検索エンジンやSNS、広告、メールマガジンなどが中心でした。

しかし、生成AIの普及によって、新たな流入元として「AIからの紹介」が加わりつつあります。

例えば、ユーザーがChatGPTに「おすすめの業務効率化ツールを教えて」と質問したとしましょう。

自社のサービスがAIから送られてきた回答で言及されれば、検索を経由せずに直接、ユーザーの興味をひけます。

生成AIが「新たな口コミ媒体」として機能することで、検索エンジンに頼らずに、流入チャネルを多様にできるのです。

競合企業との差別化を図ることができる

LLMOは発展途上の分野であるため、先行して取り組んでいる企業は多くありません。

だからこそ、今このタイミングでLLMOを導入すれば、競合他社との差別化を図るチャンスが生まれます。

特に、同じような商品・サービスを扱う業界では、「どのブランドがAIに引用されるか」でユーザーの第一印象が左右されます。たとえば、ユーザーが生成AIに「初心者向けのプログラミングスクールは?」と尋ねたとします。

AIから送られた回答に自社の名前が含まれていなければ、インバウンドで売上をあげるのは難しくなるでしょう。

検索エンジンの表示順位だけでは見えない、「AIによる推薦枠」をできるだけ早く獲得しましょう。

中長期的なブランディングにもつながります。

ブランディング効果がある

LLMOにより生成AIから繰り返し引用・紹介されることで、「その分野の代表的な存在」として認知されるようになります。

今までのSEOが「検索結果で上位に表示されるから信頼できるだろう」と機能してきたのと同じ原理です。

生成AIは、信頼性の高いソースやわかりやすい情報構成を持つコンテンツを積極的に引用します。

LLMO施策を通じてAIに「好かれる」コンテンツを整備しておけば、自然とユーザーが自社名やブランド名に触れる機会が増えるでしょう。

また、AIが中立的立場で紹介するという性質上、ユーザーに「押しつけられていない」印象を与えられるのもメリットです。

LLMOにより、ブランドの信頼性や専門性を高める効果も期待できます。

LLMO対策の具体的な実践手法【コンテンツ編】

LLMOでは、生成AIに理解されやすい記事やページを制作することが重要となります。ここではコンテンツ観点から、LLMO対策の具体的な実践手法を5つ紹介します。

E-E-A-Tの強化

生成AIは信頼性・専門性の高い情報を優先的に引用する傾向があります。

そのため、Googleの品質評価ガイドラインでも重視されているE-E-A-Tを強化するのは、有効な対策です。

E-E-A-Tとは、下の表にまとめた4項目を意味します。

| 項目 | 項目の日本語表記 | 内容 |

|---|---|---|

| E (Experience) | 経験 | コンテンツ作成者が、 直接的な経験や人生経験をどの程度持っているか |

| E (Expertise) | 専門性 | コンテンツ作成者が、 必要な知識やスキルをどの程度持っているか |

| A (Authoritativeness) | 権威性 | コンテンツ制作者やウェブサイトが、 信頼できる情報源としてどの程度知られているか |

| T (Trustworthiness) | 信頼性 | ページがどの程度正確で、誠実で、安全で、信頼できるか |

引用:Raterhub|Search Quality Evaluator Guidelines

具体的な方法として、たとえば以下のような取り組みが効果的です。

- 著者情報の明示

- 信頼できる外部リンクの引用

- 企業としての実績や実名による執筆

読者だけでなくAIにも「この情報は信頼できる」と感じさせる要素を盛り込むことで、コンテンツの評価が高まりやすくなります。

AIが引用しやすい文章構成

LLMO最大のポイントとも言えるのが、「AIが引用しやすい文章を意識すること」です。

これには、以下のような要素を文章に取り入れるのが効果的です。

| 取り入れるべき要素 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 簡潔で明快な文章 | まわりくどい表現より、ストレートに結論と理由をセットで述べる |

| 箇条書き・リスト形式 | 情報をシンプルに整理するとAIがそのまま引用しやすくなる |

| 結論ファースト | 「結論→理由→補足」の順でまとめると引用されやすくなる |

文章の「読みやすさ」と「意味の明瞭さ」は、検索エンジンだけでなく生成AIにとっても重要です。

用語や表現の一貫性確保

用語や表現は常に一貫性を保つことが重要です。異なる言い回しが混在すると、AIがそれぞれを別の概念として解釈してしまう可能性があります。

たとえば「高性能ノートPC」と「高スペックノートパソコン」を交互に使うと、実際には同じ対象を指していても、AIが別物と認識するリスクがあります。そのため、同じ対象を表す際は呼称を統一し、表現のブレを避けることが大切です。

さらに、文章全体のトーンや文体を統一することで、AIにとってもコンテンツの一貫性や整合性が明確になり、正しく理解・評価されやすくなります。

読者ニーズを反映したコンテンツの充実

LLMOに強いコンテンツづくりでは、読者(ユーザー)が求めている情報を過不足なく提供し、AIにも要点が伝わりやすいよう構造化することが大切です。

具体的には「結論ファースト」の構成で端的に要点を提示した後、「なぜそうなのか」の理由や根拠、詳細を続けるスタイルが有効です。また、FAQ形式やQ&A形式を取り入れることで、ユーザーがAIに投げかける質問にそのまま応えられる構造になり、AIによる引用率が向上します。

| AIに伝わりやすい文章 | AIに伝わりにくい文章 | |

| 結論ファースト | SEOは集客力を高める最も効率的な方法です。 その理由は、広告費を抑えつつ長期的なアクセスを獲得できるからです。 | 企業の集客にはさまざまな方法があります。広告やSNSも重要ですが、SEOもそのひとつとして考えられています。 |

| Q&A形式 | SEOとは、検索エンジン最適化のことで、検索結果で上位表示されるための施策を指します。 | SEOは検索順位を上げるためにいろいろな工夫をするもので、企業にとって重要です。たとえばキーワードを工夫したりリンクを集めたりします。 |

また、一次情報を盛り込むことで、AIにとって唯一無二の価値あるコンテンツとなります。引用元や出典を明記し信頼性を高めることも、LLMOの観点から非常に効果的です。

最新情報の継続的な更新

LLMO対策では、情報の「鮮度と正確性」が引用される上で重要なポイントです。生成AIは、新しくて正確な情報を優先的に参照する傾向があり、古い情報が続くとAIからの信頼度が低下する可能性があります。

コンテンツは定期的に見直し・更新し、新たなデータや関連記事のリンクを追加して、常に最新の状態を保ちましょう。さらに、情報源のアップデート日時や引用元を明示し、コンテンツの透明性と信頼性を確保することも重要です。

LLMO対策の具体的な実践手法【テクニカル編】

LLMOでは、Webサイトそのものの技術的な基盤を整えることも重要です。ここではテクニカルの観点から、LLMO対策の具体的な実践手法を5つ紹介します。

llms.txtの設置

「llms.txt」とは、生成AIに対してクローリングの可否やその範囲を指定するためのファイルです。

SEOにおける「robots.txt」と似た役割を持っています。

llms.txtは、サイトのルートディレクトリに設置します。AI開発企業のクローラーに対して「このページの情報を学習に使用してよいかどうか」を明確に伝える役割を果たすのです。

OpenAIやAnthropic、Googleなどの主要なAI開発企業は、サイト運営者が情報利用の可否を指定できる仕組み作りを進めています。

llms.txtファイルを適切に設置し設定することは、AIによる自社情報の利用をコントロールするための重要な対策です。

構造化データの最適化

AIがWebサイトの内容を正確に理解しやすくするためには、構造化データを活用すると効果的です。

たとえば、FAQや商品情報、レビュー、記事構造などをマークアップすることで、ページ内の各要素の内容をAIが明確に把握できるようになります。

当社(Lifunext)の場合、構造化データを活用し検索エンジンやAIに「会社情報」「採用情報」「お問い合わせ」といった要素を明示しています。

こうすることで単なるテキスト情報だけでなく、機械的にも理解しやすい状態を整えられるのです。

また、構造化データは、従来のSEO対策だけでなく、LLMOの観点からも「情報の意味を機械(AI)に伝える」うえで重要な施策です。

参考:Google 検索における構造化データのマークアップの概要

HTML構造の最適化

AIがWEBサイトで公開されるコンテンツを読み取る際には、ページのHTML構造も大きな影響を及ぼします。

論理的でわかりやすいHTML構造は、ユーザーだけでなく、AIにとっても内容を正しく理解するのに役立ちます。

特に、以下のHTMLタグを適切に使うように心がけましょう。

- 見出しタグ(h1〜h3)

- 段落(p)

- リスト(ul・ol)

- 表(table)

たとえば、質問に対する明確な回答があるQ&Aや、箇条書きでのポイント整理などは、生成AIにとって引用しやすい形式です。

一方で、複雑すぎる装飾やSPA(シングルページアプリ)型のサイトは、情報の伝達性を下げる原因になるため注意が必要です。

サイトパフォーマンス改善

サイトパフォーマンスで特に重要なのは、ページ読み込み速度を示す Core Web Vitals(LCP、INP、CLS) の改善です。具体的には、画像や動画の圧縮や適切なサイズ調整、非同期読み込みを取り入れることで表示を効率化し、AIに引用されやすくなります。

キャッシュの活用やCDNの導入も効果的です。キャッシュ設定によって再訪問ユーザーの表示速度を高められるほか、CDNを利用すれば地理的に離れたユーザーにも素早くコンテンツを届けられます。また、安定したサーバーを選ぶことも欠かせません。

加えて、JavaScriptや広告スクリプトの最適化も見落とせません。大きなポップアップや重い外部スクリプトは表示の遅延や離脱の原因となるため、非同期読み込みやスクリプトの軽量化によって影響を最小限に抑える工夫が必要です。

内部リンク設計とサイトマップ整備

生成AIがWebサイトを理解・引用するためには、サイト構造の整理も非常に重要です。まず、ナビゲーション構造を明確で論理的なものに整えましょう。グローバルナビゲーションやフッターのカテゴリーは、ユーザーが求める情報へ迷わずたどり着けるように設計し、AIにとってもサイト構造が直感的に理解できるように配慮します。

パンくずリストの設置も効果的です。ユーザーが現在どこにいるのかを一目で把握できるだけでなく、AIもページの階層構造を認識しやすくなります。

<例>

【グローバルナビゲーション】 ├─ ホーム ├─ サービス │ ├─ サービスA │ ├─ サービスB │ └─ サービスC ├─ 料金プラン ├─ 会社情報 │ ├─ 代表メッセージ │ ├─ 沿革 │ └─ 採用情報 └─ お問い合わせ 【パンくずリスト】 ホーム > サービス > サービスA > 料金詳細 |

サイトマップの整備も忘れてはいけません。サイトマップにより、AIに対して「このページを見てほしい」という明確なメッセージを送れるため、インデックスの正確な理解に繋がります。

LLMO対策の具体的な実践手法【ブランディング編】

LLMOは単なるSEOの延長ではなく、ブランドそのものを整備・強化する視点が欠かせません。ここではブランディングの観点から、LLMO対策の具体的な実践手法を紹介します。

AIに対応するSEO再設計

AIに対応するには、まずキーワード戦略と情報設計を改める必要があります。AIは単にキーワード頻度ではなく、文脈・関連性・信頼性を重視して情報を評価するためです。

具体的には、検索意図に基づいたトピック設計を行い、「Q&A形式」や「結論ファーストの構成」を意識しましょう。また、FAQやリスト、構造化データ(FAQPage、Article、Organization スキーマ)を積極的に導入し、AIが情報を理解しやすい形に整えることも有効です。

AIに選ばれるための露出戦略

AIにブランドとして「引用される」ための露出戦略も欠かせません。AIは信頼度・権威性・言及頻度を評価するため、多面的な露出によってAIからの信頼を築く必要があります。

具体的には、以下のような施策が有効です。

| 施策 | 内容 | AIへの効果 |

| 第三者媒体での掲載 | 業界メディア、プレスリリース、レポート寄稿、Wikipedia記載などでブランドが言及される機会を増やす | 第三者からの推奨情報として評価されやすく、信頼性を補強できる |

| 一貫したエンティティ情報提供 | 公式サイト・SNS・プロフィールを統一し、構造化データで明示 | ブランド情報の一貫性が高まり、AIが誤認せず正確に理解できる |

| SNSやブログでの自然言及 | ブランド名を自然な文脈で取り上げる投稿や記事を増やす | AIの学習・引用対象に触れる機会が増え、会話型AIでも言及されやすくなる |

| ホワイトペーパー・導入事例の公開 | 自社の一次情報や独自ノウハウを資料・事例として公開 | 構造的で専門性の高い情報がAIに取り込まれやすく、回答に使われやすい |

| 継続的な露出展開 | メディア発信やSNS投稿を長期的に継続 | 「活発なブランド」としてAIに認識され、最新情報が反映されやすい |

こうした多角的な露出施策によってAI回答内に現れやすくなり、AI経由での認知向上や信頼構築につなげることが可能です。

エンティティ情報の強化と整理

AIが生成する回答の中でブランド名や企業名を正しく認識してもらうためには、エンティティの設計が重要です。エンティティとは、AIや検索エンジンが「ひとつのまとまりとして理解する対象(固有名詞・ブランド・組織など)」を指します。

例えば、当社(Lifunext)の場合、公式サイトを軸に情報を整理し、ブランド名・サービス名・会社名を一貫した表記で発信しています。加えて、プレスリリースやニュース記事、採用情報など外部媒体での発信内容についても、公式サイトの情報と齟齬がないよう定期的にチェック・更新を行っています。

広報・ブランド戦略の強化

AIにおけるブランド露出を高めるには、PRや広報活動を戦略的に活用することが欠かせません。AIは信頼性の高い第三者ウェブサイトでのブランド言及や引用を重視する傾向があるためです。上述した方法で、情報源として認識される機会を増やすことが重要です。

コンテンツ面ではホワイトペーパー、調査レポート、ケーススタディといった一次情報を公開し、そこに引用や統計データを含めることで、AIが「信頼できる情報源」として扱いやすい土台を整えられます。例えば当社では、このようなホワイトペーパーを用意しています。

広報やブランド戦略は単なる露出の拡大ではなく、「AIにとって信頼できる情報源としての地位を築くこと」を目的として計画しましょう。

口コミ・レビューの信頼性確保

AIが企業の信頼性を判断する際、口コミやレビューも重要な情報源となります。特に第三者プラットフォーム上での実ユーザーの声は、AIが「信頼できる情報」として評価する要素のひとつです。

レビュー体制の整備では、購入確認付きレビューやレビュアー認証を導入し、実際のユーザーによるレビューであることを明示しましょう。さらに、丁寧な返信対応などにより、承認・信頼できるレビュー数を増加させることが効果的です。

また、レビュー内容は構造化データ(schema.orgのReview マークアップ)としてマークアップすることで、AIがコンテンツを正確に認識しやすくなります。したがって、AI生成回答で「このブランドは高評価で信頼性が高い」と判断されやすい状況を構築できます。

LLMOの実践導入ステップ

ここからは具体的に、LLMOを導入するためのステップを紹介します。基本的には、次のような流れで実施します。

- 現状把握とゴール設定

- 対象とするAIモデル・検索エンジンの決定

- 企業やサービス情報(エンティティ)の整理

- 優先順位をつけた対策プランの策定

- 効果測定と改善サイクルの継続

それぞれのステップを詳しく解説します。

現状把握とゴール設定

まずはGoogleの「AIによる概要(AI Overviews)」やChatGPT、Geminiなど主要なAIで、自社名やサービス名を実際に質問し、自社情報がどのように紹介されているか確認します。AIからの言及状況や文脈の傾向が可視化され、現状を分析できます。

加えてGoogle Analyticsなどのアクセス解析ツールでAI経由の流入を把握し、どの程度AIチャネルからの導線があるかを確認しましょう。

その上で、具体的なゴールを設定します。例としては「ChatGPTによる自社言及率の○%向上」「AI経由での問い合わせ数の増加」などです。短期(3〜6ヶ月)と中期の目標を分け、実現可能な施策から段階的に進める方針が有効です。

対象とするAIモデル・検索エンジンの決定

生成AIは種類(ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity)によってそれぞれ得意な情報形式や参照パターンが異なります。現状把握を通じて、どのツールで自社が言及されているか・されていないかを把握し、強化すべきモデルを選定しましょう。

- ChatGPT(OpenAI):自然な会話形式の応答に強く、幅広い一般知識を網羅。拡張機能やプラグインを通じた外部データ利用も可能。

- Claude(Anthropic):長文処理や要約に強みがあり、倫理的配慮や安全性を重視した応答が特徴。

- Gemini(Google):検索エンジンとの連携に優れ、最新情報やマルチモーダル(テキスト・画像・音声)の処理能力が高い。

- Perplexity:検索結果の引用元を明示しながら回答するスタイルが特徴で、調査用途や一次情報の把握に適している。

LLMO対策は複数AIに対して統一的に効く場合が多いですが、特定分野や業態に強いAIツールがあれば優先度をつけるのも有効です。

企業やサービス情報(エンティティ)の整理

次に、WikipediaやAboutページなどで、ブランド名やサービス名の表記ゆれをなくしましょう。さらに、構造化データ(schema.org)を活用し、「Organization」や「FAQPage」「Article」などのタグでブランド情報やページ構成をAIに伝えます。

加えて、エンティティ分析により、「どのキーワード群・トピックでAIに関連づけられているか」を洗い出し、関連性高いテーマと結びつける戦略も有効です。

優先順位をつけた対策プランの策定

エンティティ整理とモデル選定を終えたら、施策プランを策定します。まずは短期的に実行可能な施策から開始し、徐々に中長期的な対策へと広げていくスタイルがおすすめです。

優先すべきタスク例としては、まずは構造化データの実装・FAQページの整備・E-E-A-T向上のための著者情報補足などが挙げられます。中長期的には、PRや外部メディアへの露出などを高める取り組み、統計や調査の独自公開もプランに組み込みましょう。

効果測定と改善サイクルの継続

施策実行後は、効果測定とともにPDCAを回しましょう。アクセス解析でAIチャネルからの流入傾向や、ChatGPT等での言及頻度を定点観測し、ベースラインとの比較を行います。

具体的には、AIツールでの質問結果に自社ブランドや情報が言及されているか、どの頻度で回答に盛り込まれているかを定期的にチェックします。また、Google AnalyticsなどではAIチャネル別の流入量をカスタムビューで追跡し、変化を分析します。

効果が得られた施策を継続すると同時に、改善余地のあるページやフォーマットをABテストや内容更新でブラッシュアップするのも重要です。こうしたPDCAを組織的に回し、LLMO対応力を強化していく取り組みが、長期的なAIからの信頼構築につながります。

LLMOの活用事例

国内外の企業ではすでにLLMOを活用した成果が現れ始めています。ここでは、国内と海外それぞれの活用事例を取り上げ、LLMOがどのように実務で役立っているのかを詳しく解説していきます。

国内事例

楽天ではGeminiを使った商品説明文の自動生成システムを導入し、1日につき5,000件以上の登録業務を効率化。SEO最適化された説明によって検索順位が平均32位上昇し、クリック率が68%改善、コンバージョン率も28%向上しました。

当社のLLMO支援サービスでは、複数の業種でLLMO対策を実施し成果を上げています。例えば、株式会社テックドクター様では、SEOと合わせた取り組みで「デジタルバイオマーカー」関連キーワードにおけるAI OverViewでの引用獲得に成功し、1年間で流入数を2.5倍に伸ばしました。

また、チョコレートデザイン株式会社様では「チョコレート」関連キーワードでAI OverViewから複数引用され、約1年半で流入数が3倍に増加しました。

さらに、株式会社THE RICH様では、オウンドメディアのSEO強化とFAQ整備を進めた結果、立ち上げから約1年で流入数をゼロから2,500件規模まで成長させました。

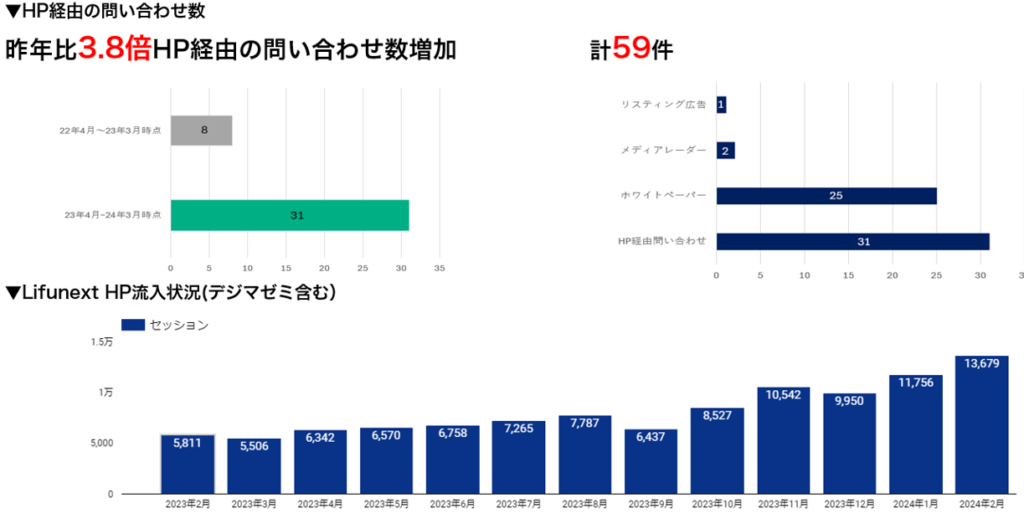

最後に、自社運営のメディア「デジマゼミ」でも、LLMOを意識したコンテンツSEOとテクニカル改善を積み重ね、「LLMO」関連キーワードでGoogle OverViewの引用を獲得。

オーガニック経由のお問い合わせは前年比3.8倍に拡大しました。

当社のLLMO支援の詳しい事例については、こちらを参考にしてください。

関連記事:LLMO対策での事例を紹介|生成AI時代のLLMO・AIO戦略とは?

海外事例

海外企業でもLLMOによる生産性向上や顧客体験改善が目覚ましい成果を挙げています。Microsoft は GPT-4 を活用した Microsoft Copilot を導入し、平均29%速くタスクが完了するようになりました。GitHub Copilotでは、実験で55%速くタスクが完了しています。

HubSpot は Claude を活用したカスタマーサポート機能を構築し、AIがFAQや問い合わせの88%を自動処理。サポートチームの対応時間は1/4に削減され、顧客満足度は改善し解約率も17%減少しました。

加えて、グローバル法務プラットフォームLegal Nodesでは、LLMO対策によって3カ月で問い合わせ件数が47.5%増加、ドメインランクや有機トラフィックも顕著に増加。AIオーバービューへの掲載やPerplexityなどの回答エンジンでの上位表示を達成し、LLM経由のトラフィックも25.9%増加しました。

参考:Quoleady|LLLMO Case Study: How Legal Nodes Got +47.5% Booked Meetings and Top 5 AEO & SEO Rankings in Just 3 Months –

LLMOに取り組む際の注意点

LLMOは、これからのデジタル戦略において欠かせない施策です。

一方で、まだ発展段階にある取り組みでもあります。

LLMOの実施にあたって、メリットを活かすために注意すべき点を把握しておくのが重要です。

特に意識しておきたい、LLMOに取り組む際の注意点について解説します。

検索順位とAIの優先度は一致しないこともある

SEOでは検索順位が成果の目安になりますが、LLMOでは異なる評価軸が働きます。

Googleなどの検索エンジンで上位表示されているページでも、生成AIがその情報を引用・参照するとは限らないのです。

生成AIは、Webページの内容や信頼性、明快さ、構造などを独自のロジックで分析・要約し、ユーザーに適した回答を構築します。

そのため、WebページがSEOには最適化されていても、引用しにくい文章構成や曖昧な主張だと、AIに見過ごされることもあり得ます。

効果測定が難しい

LLMOの大きな難点は、標準化された指標やツールがなく、効果を客観的に評価しづらいことです。

SEOであれば、Google Search Consoleやアナリティクスを通じて「検索キーワード」「クリック数」「流入数」などの指標を追えます。

しかし、生成AIの回答で自社がどのくらい言及・引用されたかを直接確かめる手段は、今のところ確立されていません。

AIモデルは定期的に更新されるため、引用の内容や頻度が変わりやすく、LLMOの効果を継続的に検証するのは難しいのが現状です。

ただし、LLMOの効果を推し量る方法が全くないわけではありません。

間接的ではあるものの、以下のような関連指標の変化を複合的に観察することで、LLMOの効果を推察することは可能です。

- サイトへの指名検索数が増加したか

- ユーザーからの問い合わせ内容がどう変化したか

LLMOは「中長期的にブランドの露出機会を広げるための投資」と捉え、取り組んでいく姿勢が求められます。

LLMOの効果を測定する方法

上述したとおり、LLMOの効果を正しく把握するためには、従来のSEOとは異なる専用の指標と測定手法が必要です。まず注目すべきは、引用頻度(Citation Frequency)で、AIが生成する回答内で自社コンテンツがどの程度参照されているかを追跡します。

次に、AI検索流入(AI Search Traffic)の計測です。GA4などの分析ツールを活用し、チャットボットやAIオーバービュー経由で発生したアクセス数を把握することで、AIが実際の流入にどのように寄与しているかを確認できます。

さらに、コンテンツ発見率(Content Retrieval Rate)も重要な指標であり、ユーザーの質問に対してAIが自社コンテンツを回答元として利用した割合を測定します。これらの指標を総合的に追跡し、ベースラインとの比較を行うことで、LLMO施策がAI生成コンテンツにおける露出や信頼獲得にどの程度寄与しているかを明確にできます。

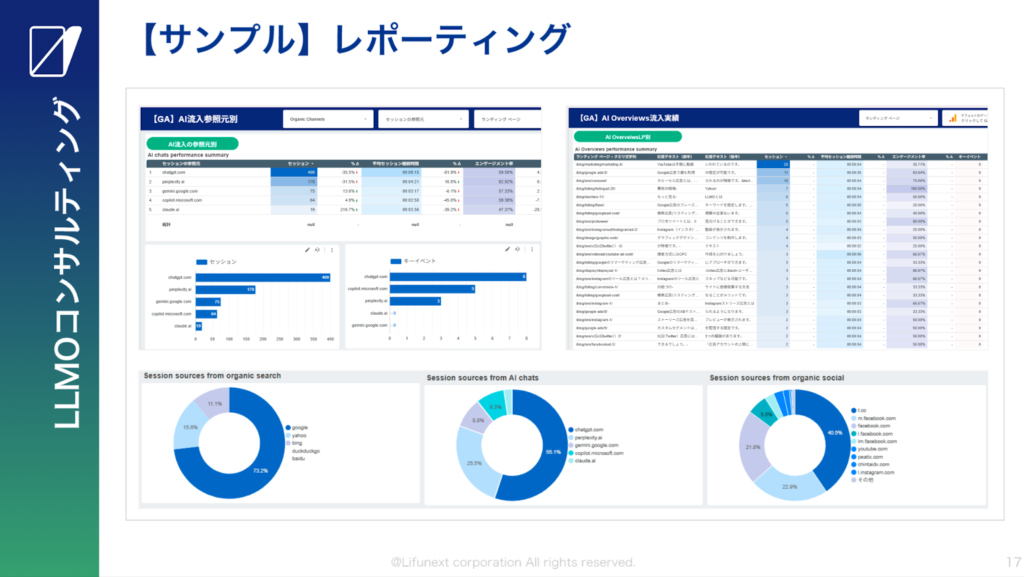

これらの情報を確認したい方は、Lifunextにご相談ください。当社では以下のような形で、AIからの流入を細かくレポーティングします。

自社がAIからどのように評価され、引用されているか気になる方は、お気軽にご相談ください。以下で無料診断を受けることができます。

LLMO×SEOで相乗効果

LLMOとSEOは、アプローチこそ異なるものの、どちらも「ユーザーとの接点を増やす」という目的は共通しています。

両者は対立するものではなく、相乗効果を生み出すパートナーとして併用することが重要です。

現在のユーザーは、情報を探す際に検索エンジンと生成AIのどちらも利用します。流入チャネルが多様化するなかで、どちらか一方に最適化するだけでは不十分と言えるでしょう。

LLMOとSEOで求められる施策には共通点も多くあります。たとえば、以下のような要素は双方に有効です。

- 論理的な構成(導入・結論・補足)

- キーワードを自然に含んだ見出し設計

- FAQ形式の記事の導入

- オリジナルの知見や一次情報の提供

- 構造化データの活用

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の向上

基本的にSEOの観点で「質の高いコンテンツ」は、LLMOでも「引用しやすいコンテンツ」である可能性が高いでしょう。

ただし、LLMOならではの注意点もあります。曖昧でわかりづらい文章は、正しく読み取られない可能性があるため、これまで以上に「論理性」と「明快さ」を意識したコンテンツ制作が求められます。

まとめ:LLMOに取り組んでAI検索に強いサイトへ!

LLMOは、生成AIを活用するユーザーに自社の情報を届けるための新しい最適化手法です。

SEOとは異なるアプローチをとりつつも、共通点を活かすことで相乗効果が期待できます。

論理性や明快さを意識したコンテンツ制作が、検索エンジンにも生成AIにも効果的に働くでしょう。

SEOとLLMOを組み合わせて取り組めば、検索と生成AIの両チャネルから自然流入を促進し、ユーザーとの接点を増やすことが可能です。

LLMOとSEOの両面から対策を強化したい方は、Lifunextにご相談ください。 自然流入を最大化するための最適な施策をご提案いたします。

Lifunextでは、SEO対策のノウハウとAI最適化技術を融合させた「LLMO対策」をご提供しています。

弊社は、大手SEO会社では実現できないレスポンスの速さや柔軟な対応力などベンチャーならではの質の高い小回りが利くプロフェッショナル集団です。

アップデート情報や業界トレンドなど独自情報もご提供できますのでお気軽にご相談ください。

無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合せください。

\ LLMO対策のご相談はLifunextへ /

早稲田大学卒業後、新卒でパーソルキャリア株式会社に入社。その後、個人事業主としてWEBメディアやYouTubeチャンネルの運営を行う。現在はLifunextのSEO事業部責任者としてBtoB、BtoCを問わず多くの企業を支援している。